在新型电力系统建设中,储能电站作为 “源网荷储” 协同的关键枢纽,其运行效果直接决定了电网调峰调频、新能源消纳及用户侧成本优化的实际价值。而设备在线率、设备运行效率、设备充放电深度(DOD)、设备电池容量衰减率四大指标,是衡量储能电站 “可用性、经济性、安全性、长效性” 的核心维度 —— 在线率决定其 “能跑多久”(满功率持续运行时长),运行效率决定其 “跑得多好”(能量利用的好坏),充放电深度影响其 “单次能跑多远”(单次出力能力),容量衰减率则关乎其 “能跑多少年”(长期服役寿命)。本文将从这四大指标切入,拆解其关键影响因素,并结合行业实践提出优化方向,为储能电站运行管理与设备选型提供参考。

01.设备在线率:电站“可用性”的基石

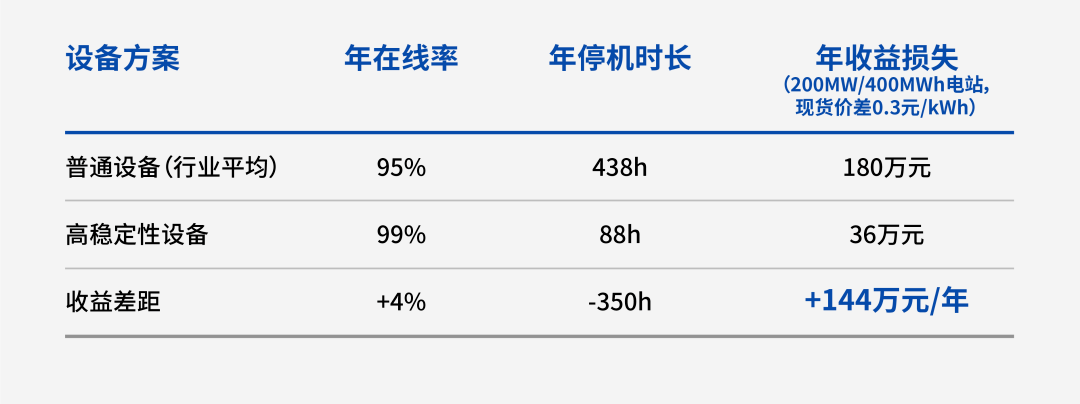

设备在线率是指储能电站在计划运行时段内,实际可投入使用的时长占比,是保障电站收益的前提 —— 以200MW/400MWh独立储能电站为例,在线率每降低 1%,年均充放电量损失可达1200MWh。其核心影响因素可归纳为 “设备稳定性、可维护性、灵活冗余机制” 三大维度。

设备稳定性:在线率的“先天基础”

设备在线率是指储能电站在计划运行时段内,实际可投入使用的时长占比,是保障电站收益的前提 —— 以200MW/400MWh独立储能电站为例,在线率每降低 1%,年均充放电量损失可达1200MWh。其核心影响因素可归纳为 “设备稳定性、可维护性、灵活冗余机制” 三大维度。

储能电站的核心设备(PCS、电池簇、EMS 系统、消防装置)质量直接决定在线率下限,其关键性能参数与设计标准形成 “稳定性壁垒”:

储能系统的产品化与关键部件的模块化是设备稳定性的核心,PCS 的硬件冗余与防护能力,电池簇的一致性与结构设计,热管理系统的合理性与电池温控能力,EMS 系统的响应速度与容错能力,消防装置的多级防护设计,均需要专业、专项、系统化的考虑与优化,为设备可靠性、稳定性打好基础。

设备维护性:在线率的“后天保障”

设备的维护维修便利性直接决定故障修复时长,而修复时长每缩短 1 小时,200MW/400MWh 电站可减少约 66MWh 的电量损失,其核心影响源于设备设计的 “运维友好性”。

模块化与标准化设计,故障诊断的精准度,备件的通用性与易获取性,几个关键点决定了设备离线次数少,离线时间短,修复成本低,上线速度快,多维度提升全设备在线运行时长,减少离线损失量。

灵活冗余机制:在线率的“弹性兜底”

当单台 / 单簇设备故障时,设备层面的冗余配置可避免整站或局部停机,是高在线率的 “最后防线”,其核心在于 “关键设备冗余 + 负荷自动转移”。

缩小设备单回路控制颗粒度、单设备错时校准、错峰维护,全面保障同时最大有效功率输出,提升设备调峰调频响应达成率。

02.设备运行效率:电站“经济性”的核心

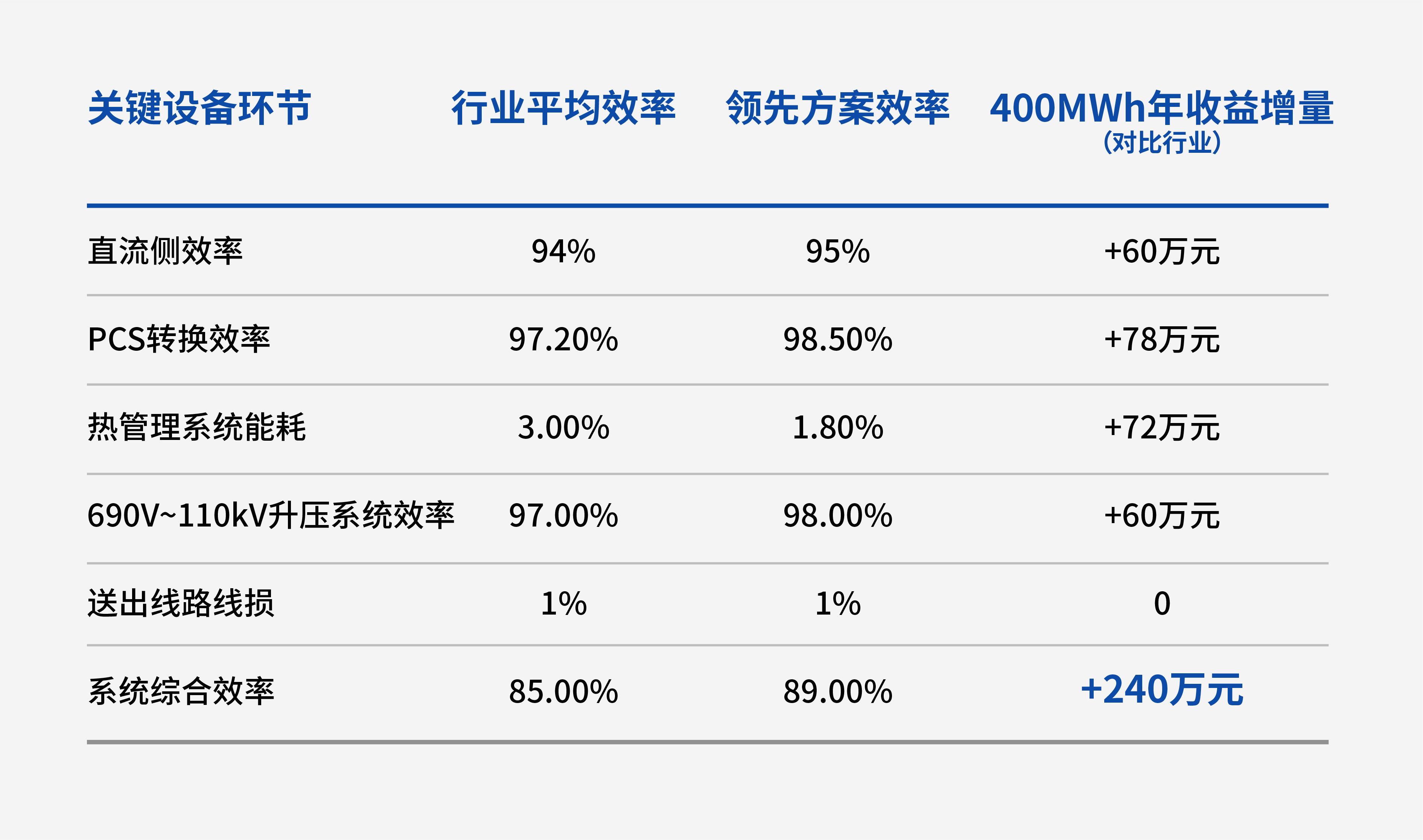

设备运行效率是指储能电站从 “电网110kV充电” 到 “向电网110kV放电” 的全环节能量转换效率,每提升 1%,年均收益可增加60万元(以 200MW/400MWh 电站为例,现货售电价0.4元/kWh计)。其关键影响因素集中在 “能量转换、热管理、系统协同” 三大环节。

能量转换环节:效率损耗的“主要源头”

储能系统的能量转换涉及 “电网→输电线损→降压→PCS→电池→PCS→升压→输电线损→电网” 八个步骤,每个步骤的损耗均由设备性能及系统设计决定,总损耗通常占输100%入能量的 10%-15%:

电池充放电损耗,一线与二线电芯有明显的差别,效率差1%以上; PCS 是能量转换的核心,其拓扑结构(两电平 vs 三电平)、功率器件(IGBT vs SiC)与运行工况(负载率)决定转换效率。在额定负载(100%)下,采用最小开关矢量算法的三电平 PCS 的转换效率可达 98.5%-99%,比两电平 PCS(97%-97.5%)提升 1.5 个百分点,电池+PCS+变压器的转化损耗是系统效率中较为固定的组成部分。

热管理系统:效率的“隐形调节器”

热管理损耗(液冷机组、散热风扇能耗)占系统总损耗的 2%-4%,但多数项目忽视其对效率的影响:而热管理系统的设备设计、配置与热管理策略直接决定损耗大小;同样的液冷机组,同样的装机容量,定值温度策略与动态多元素决策热管理策略损耗差值会达到30%以上,对应系统效率差超过1.5%。

系统协同性:效率的“协同放大器”

PCS、电池系统,BMS、EMS 系统的协同性直接影响整体效率;而协同性的核心在于部件之间的契合度与控制逻辑。

电池直流侧工况电压范围与PCS的最优效率范围拟合是PCS转化发挥高效的最基本因素,PCS在“舒适”电压范围内与范围外运行,效率差可达3%以上,直接影响系统效率。

03.设备充放电深度(DOD):单次出力的“调节旋钮”

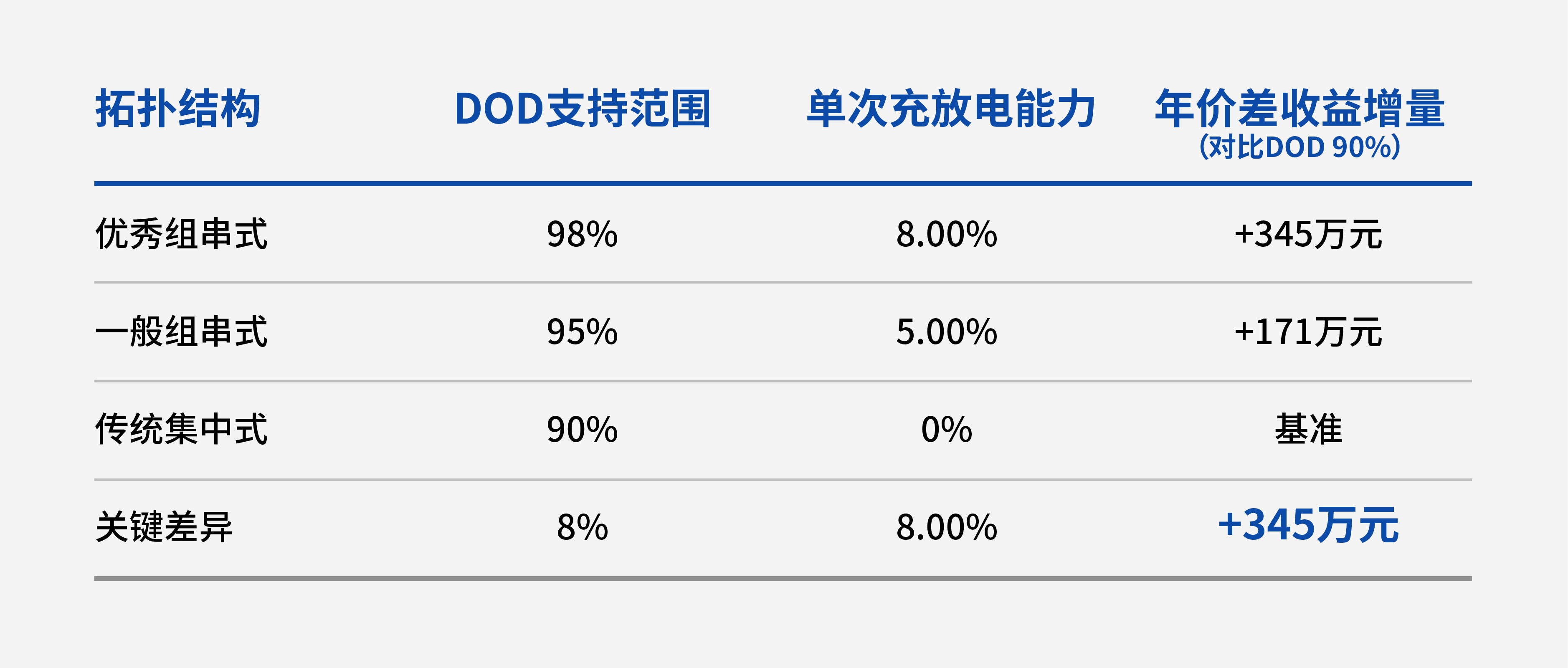

充放电深度(DOD)是指电池实际充放电容量与额定容量的比值(如 DOD=90% 即释放 90% 额定容量),直接影响电站单次调峰能力 —— 若 DOD 从 90% 降至 80%,400MWh 电站单次放电量将减少 40MWh。能否支持更高的DOD,是一个电站单次出力能力的极致体现;其影响因素需结合 “电池特性、系统拓扑、控制保护” 综合分析。

电池特性:DOD的“物理上限”

储能常用磷酸铁锂电池在 DOD=95% 工况下,循环寿命可达 7000 次以上(容量保持率≥70%);而如果拓扑电芯安全范围运行,电池长期过充过放,衰减加剧,循环寿命可能减少40%。

系统拓扑:DOD的“人为支撑”

系统拓扑结构决定了电池簇的能量分配方式,合理的拓扑设计可避免簇间环流,避免局部电芯过充过放,从而支撑更高 DOD,例如:传统集中式拓扑,多簇直流并联,为避免充放电末端电池簇间环流导致的电池过充或过放问题,充放电范围设置为5%~95%,DOD=90%; 而组串式拓扑,单簇单管理,独立交流输出,无簇间环流,配置合理的保护机制,DOD可以做到98%以上,并且不影响电池衰减。

控制保护:DOD的“托底约束”

即使电池特性与系统拓扑支撑高 DOD,若控制保护不及时,仍可能导致设备损坏,因此控制保护的 “精准度” 与 “响应速度” 是高 DOD 的 “安全网”。而要做到高速精准的保护,需要对储能系统的三个保护系统(BMS、PCS、EMS)提出较高的要求, 其融合程度,控保检测与执行契合度,均对系统保护成功率有决定性的影响。所以尽可能选择3S一体式自研,控制保护融合的系统,是有效降低电池出现非正常范围工况的有力保障。

04.设备电池容量衰减率:电站“长效性”的关键

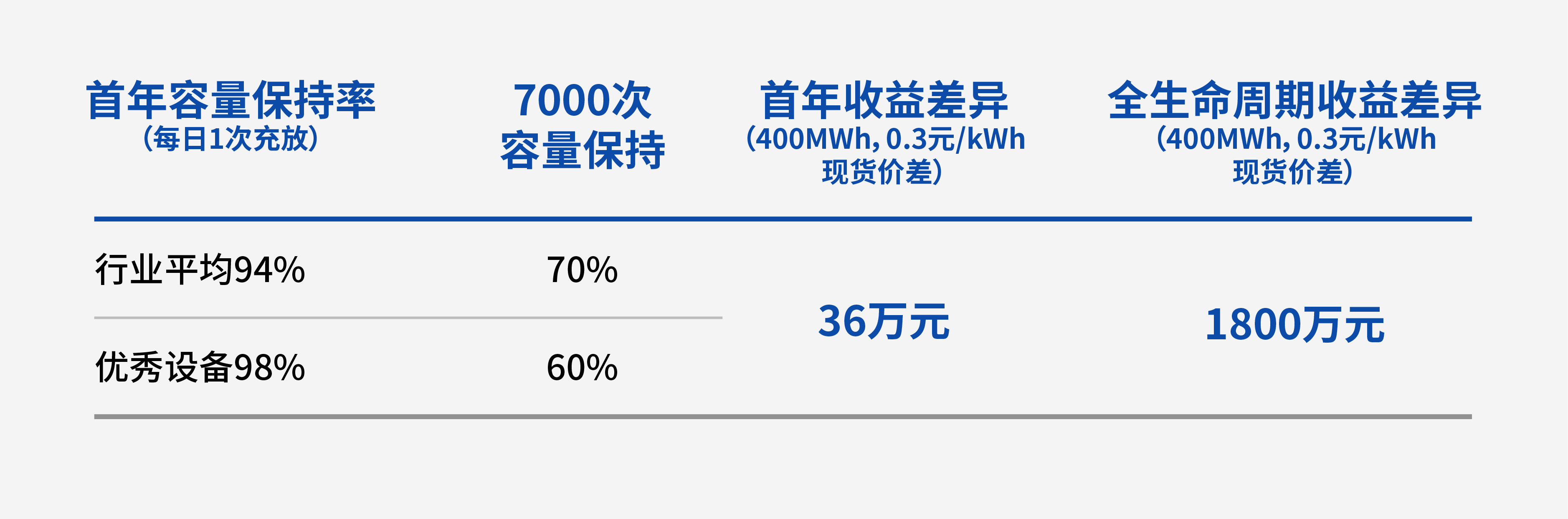

电池容量衰减率是指电池在循环使用后,(初始容量-实际容量)与初始容量的比值(如 1000 次循环后容量保持率 90%,衰减率10%),直接决定储能电站的 “全生命周期收益”—— 容量衰减率每减少 1%/ 年,电站全生命周期收益可增加数百万元。其累积效果导致越后期,优势越明显;核心影响因素集中在 “温度、循环次数、电芯性能” 三大维度。

运行温度:衰减率的“第一杀手”

温度对电池衰减的影响呈 “指数级”:

理想工况(25℃):磷酸铁锂电池 1000 次循环衰减率约 10%,7000 次循环后仍可保持 70% 容量;

高温工况(45℃):部分设备厂家因空调功率不足,或空调启动温度过高,电池运行温度长期处于 35-39℃,1000 次循环衰减率升至 15%,7000 次循环后容量仅余 60%;

低温工况(-10℃):电池活性下降,充电效率降低,强行充电会导致锂枝晶析出,加速衰减。

循环次数与强度:衰减的“累积效应”

循环次数与充放电强度的累积效应,是电池衰减的核心诱因,而设备的充放电控制能力与倍率适配性,可减缓这种累积效应。

循环次数:每增加 1000 次循环,磷酸铁锂电池衰减率约 8%-12%(视温度而定);而随着循环次数的增加,不同衰减率的系统的可用容量差累积增加,导致优的越优,差的越差,全生命周期的可充放电量差异大幅上升;所以,做好每一次充放电的衰减控制,是储能系统长期高收益的有力保障。

电芯质量与一致性:衰减的“先天差异”

电芯的 “一致性” 与 “材料稳定性” 直接影响整体衰减率:

选择一线电池,一致性差异≤0.3%,衰减差异在0.5%以内,可以持续保持电站衰减一致性,降低木桶效应;

而二类电池,一致性差异>1%,衰减差异大于2%,随着循环次数增多,电站衰减一致性差异会累积增大,木桶效应严重,电站可用电量急剧下降,影响电站运行效果。

05.五大指标的协同优化:从“单一提升”到“系统最优”

需注意的是,四大指标并非孤立 —— 过度追求某一指标可能导致其他指标恶化:例如,为提升运行效率而提高电池温度,会加速容量衰减;提升单次充放电深度,若没有做好控制保护和电池管理,会缩短循环寿命、降低在线率。因此,需通过 “系统协同” 实现全局最优。

结 语/Conclusion

储能电站的运行效果是四大核心指标(在线率、效率、充放电深度、衰减率)共同作用的结果。其优化,需从 “选型、运行、运维” 全生命周期切入 —— 既要避免 “为降本减配”,也要防止 “为短期收益牺牲长效性”(如超温运行)。未来,随着更优电气拓扑,更优热管理,更优电芯技术的落地,储能电站将实现 “高在线率(≥99.9%)、高效率(≥90%)、深度 DOD(≥95%))、低衰减(≤4%/ 年)” 的目标,为新型电力系统提供更稳定、更经济的支撑。而对于储能电站投资者与运营商,认知 “设备价值决定运行效果,运行效果决定长期收益” 的逻辑,选择具备一体化设计能力的设备厂商,是实现储能项目盈利的关键。

正在建设中

正在建设中,敬请期待